功能性消化不良促动力药物的新选择

专家直播

更多常见问题

更多-

家里人有幽门螺杆菌,小孩要不要查?

除非得了和这个菌明确有关的病,14岁以下的孩子基本不用管。为什么呢?

详情>

1、小孩子的不舒服大部分和这个菌没有关系;

2、他们属于易感人群,防住了家里人,你能防住外面人吗?

3、他们在生长发育中,可能这个菌会自己不见了;

4、对于他们来说,预防胃癌还早了点;

5、毕竟是那么多药,还有抗菌药,不是一定要吃,你舍得让他们吃吗? 所以,放过孩子,放过自己吧! -

夜间胃痛有什么预防措施?

有一些比较简单的方法能减少夜间胃痛的风险。生活方式改变和非处方药是首先推荐的一线疗法。非处方药物治疗胀气和消化不良可能是有益的。抗生素等处方药有利于治疗幽门螺杆菌感染。止痛药可用于治疗某些严重的消化系统疾病。也可选择手术治疗更严重的夜间胃痛相关疾病。 预防和处理夜间胃痛的常见技巧包括:

详情>

避免睡前进食。

睡觉时抬高床头。

避免高脂或油腻食物以及夜间进食咖啡或巧克力。

避免或限制酒精摄入。

避免暴饮暴食。 -

胃痛怎么吃药才能缓解?

遇到胃痛,很多人的第一反应就是吃胃药,但对于有些胃痛,如果我们只是吃药,就可能会错过最佳的检查治疗时机、延误真实病情。 如果出现以下 7 种情况,我们首先应该去看医生:

详情>

1)胃痛虽不严重,但多年来反复出现,影响生活质量;

2)胃痛虽不严重,但反复出现,伴随腹泻、体重下降、皮肤或眼球发黄的情况;

3)胃痛突然出现并且比较剧烈 ;

4)胃痛伴有胸部、肩部、颈部或背部的疼痛;

5)腹部紧张,不能碰,一碰就痛得厉害;

6)不能排便,尤其伴有呕吐的情况;

7)呕吐血液,或便血、大便发黑。 -

消化不良到底是不是病?

当出现胃肠动力障碍时,则出现机械性消化不良,当消化器官分泌胰酶、胆汁缺乏时,则出现化学性消化不良。在实际生活中,机械性消化不良和化学性消化不良可以单独存在,也可以共同发生。 当出现腹胀、上腹痛、早饱和上腹部胸部疼痛或烧灼感时,记住症状出现的时间和频率,以及症状出现或消失与进食的关系,这些都可以作为医生判断症状、诊断疾病的依据。一旦出现这些症状时,千万不要对胃镜和B超、抽血查肝功能和肾功能等检查有抵触,因为需要排除了上消化道和消化系统的器质性病变,才能下消化不良的诊断。对检查抵触容易耽误病情,得不偿失。

详情> -

疫情期间,“无痛胃肠镜”检查还能做吗?

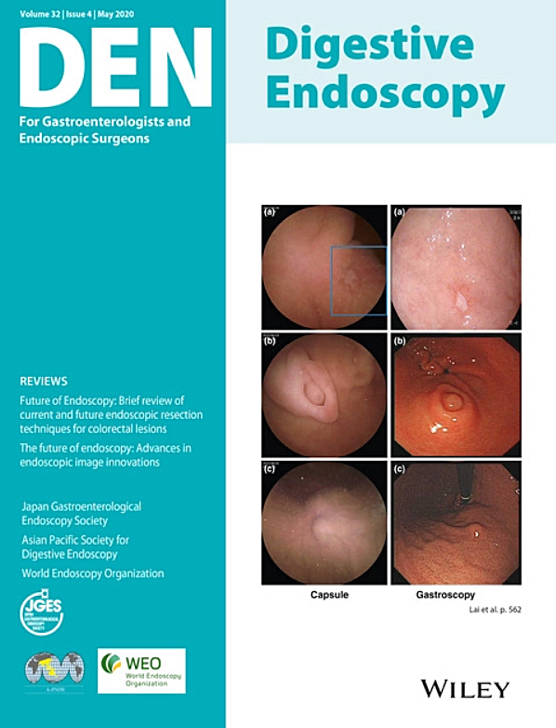

受疫情影响,“无接触”理念深入人心,为了降低交叉感染,无接触式胃镜检查成为疫情时期的新检查手段。受检者不用插管,只需要吞服一颗胶囊,医生通过远程磁控技术完成对受检者胃部的全方位检查。除吞服胶囊外,受检者全程可佩带口罩,减少因飞沫等导致的交叉感染风险。

详情> -

哪些人应该做胃肠镜检查?

一般来说,即使没有家族史、幽门螺杆菌阳性、既往患过胃溃疡或萎缩性胃炎,40岁以上的人群也应该做一次胃镜检查,因为早期胃癌、结直肠癌及消化道息肉通常没有明显症状。除此之外,胃镜检查还适用于如下一些情况:

详情>

(1)需行胃镜检查,但不愿接受或不能耐受胃镜(包括无痛胃镜)检查者;

(2)健康管理(体检)人群的胃部检查;

(3)胃癌初筛;

(4)检测药物(如抗血小板药物、非甾体类消炎药等)相关性胃肠道黏膜损伤;

(5)部分胃部病变的复查或监测随访,如胃底静脉曲张、萎缩性胃炎、胃溃疡规范治疗后、胃息肉等;

(6)胃部分切除及内镜下微创治疗术后的复查随访;

(7)完成胃部检查后,尚可继续检查小肠。 -

幽门螺杆菌与胃癌有多大关系?

幽门螺杆菌是慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴样组织淋巴瘤,以及胃癌的致病因素之一,那么幽门螺杆菌化验结果呈阳性,是不是一定会患胃癌呢? 事实上胃癌的致病因素有很多,幽门螺杆菌阳性只是其中之一,还有基因因素、不良饮食嗜好、吸烟、精神因素等等。对于有胃癌家族史的人,幽门螺杆菌阳性尽快根治,可降低胃癌的发病率。在胃癌高发地区进行幽门螺杆菌筛查,也可降低胃癌的发病率。

详情> -

胃息肉都必须切吗?

息肉是胃粘膜隆起性病变,首先要分清楚是真息肉,还是‘假息肉’。胃底多发白色扁平隆起,日本称其为春间川口病,一般不称为息肉。胃窦疣状隆起表现为多发结节样隆起,有些医生称其为息肉。这些都算‘假息肉’,可不切。 狭义的息肉,即真息肉,病理组织学可分为胃底腺息肉、增生性息肉、腺瘤性息肉、错构瘤性息肉等。其中胃底腺息肉鲜有癌变报到,可以随访观察。增生性息肉有癌变风险,且能引起贫血,建议切除。腺瘤性息肉可以癌变,建议切除。

详情> -

萎缩性胃炎有哪些临床表现?

萎缩性胃炎的临床表现不仅缺乏特异性,而且与病变程度并不完全一致。常出现以下临床表现:胃脘部胀满;胃脘部疼痛;烧心及消化不良症状;大便异常及虚弱症状;贫血。

详情> -

疣状胃炎是怎么一回事?

疣状胃炎又称慢性糜烂性胃炎(隆起型)、痘疹样胃炎,是一种少见的特殊类型慢性胃炎,胃镜下呈扁平疣状隆起、中央脐样凹陷糜烂,病变以胃窦部多见,往往呈多个病灶,几个甚至几十个。目前认为疣状胃炎有癌变的倾向,一般认为是癌前疾病,而治疗比较困难。

详情>